肺がんの免疫チェックポイント阻害療法

Q.免疫チェックポイント阻害療法とはどのような治療法ですか

A.がん細胞には免疫システムから逃れる免疫チェックポイントと呼ばれるシステムが存在します。

この免疫チェックポイントのカギとなるタンパク質にピンポイントで作用し、がん細胞が免疫システムから逃れられないようにして死滅させる治療法が「免疫チェックポイント阻害療法」です。

がん細胞などの異物から体を守る仕組みの総称で、異物を見つけると排除する一方で、その作用が過剰になりすぎて炎症などにより体を傷つけないように制御する仕組みがあります。

実は誰の体内でもがん細胞が発生していますが、それがこの免疫によって排除されるために健康を維持できていると考えられています。

しかし、がん細胞も生き残りをかけ、免疫システムから逃れるために巧妙な細工(免疫チェックポイント)をさまざまに仕掛け、増殖しようとします。

そこで、免疫チェックポイントのカギとなるタンパク質にピンポイントで作用し、がん細胞が免疫システムから逃れられないようにして、がん細胞を排除することを目的に開発された治療法が免疫チェックポイント阻害療法です。

現在、T細胞(リンパ球)などの免疫細胞やがん細胞の表面にある、10を超える分子が免疫チェックポイント分子として明らかになっています。

これらに結合する物質、つまり免疫チェックポイント阻害薬が次々と開発されているところです。

非小細胞肺がんで2剤が使用可能に

非小細胞肺がんで使用可能な免疫チェックポイント阻害薬はニボルマブとペムブロリズマブです。

免疫チェックポイントの1つにPD-1とPD-1リガンド(PD-L1)の経路があり、がん細胞上に発現するPD-L1がT細胞上にあるPD-1というタンパク質と結合することによりがん細胞はT細胞からの攻撃(免疫システム)を逃れています。

ニボルマブとペムブロリズマブはT細胞上にあるPD-1タンパクに結合することによりPD-1とPD-L1の経路を阻害し、がん細胞がT細胞の攻撃から逃れられないようにして、患者自身の免疫でがん細胞を排除し、治療効果を発揮します。

ペムブロリズマブ

ペムブロリズマブは非小細胞肺がんのうち、扁平上皮がん、および非扁平上皮がんのEGFR陰性、ALK陰性の場合で、PD-L1陽性細胞が50%以上のときに初発(一次)治療として投与を検討します(肺がんの薬物療法 図表11)。

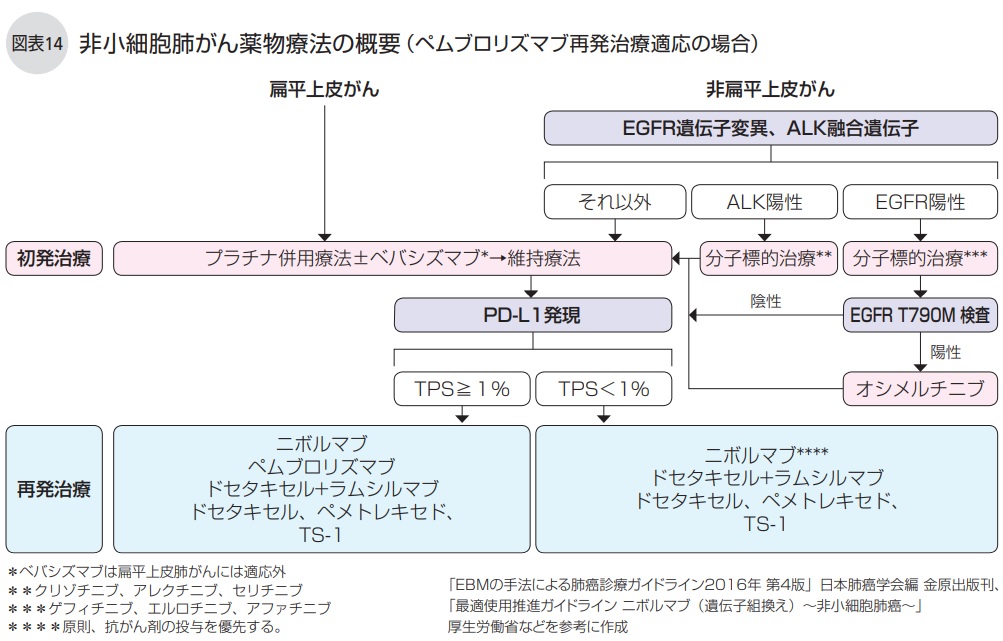

また、扁平上皮がん、非扁平上皮がんのEGFR陰性、ALK陰性の場合で抗がん剤の治療後、および非扁平上皮がんのEGFR陽性、ALK陽性の場合で分子標的治療と抗がん剤の治療後、PD-L1陽性細胞が1%以上のときに再発(三次)以降の治療として投与を検討します(図表14)。

用法・用量は、200mg/回を3週間間隔で点滴静注し、効果のある限り治療を継続します。

ニボルマブ

ニボルマブは、非小細胞肺がんの分子標的治療や抗がん剤治療後の再発以降の治療として投与を検討します。

非小細胞肺がんのうち非扁平上皮がんでは、PD-L1陽性細胞が1%未満のとき、原則、抗がん剤 (ドセタキセル等)の投与を優先します。

一方、非扁平上皮がんでPD-L1陽性細胞が1%以上のときや扁平上皮がんの場合は、ニボルマブの投与を検討します (肺がんの薬物療法 図表12)。

EGFR陽性、ALK陽性の非扁平上皮がんの場合も同様で、分子標的治療や抗がん剤治療後にPD-L1発現率の測定を行い、その結果でニボルマブ投与を検討します。

用法・用量は、3mg/kgを2週間隔で点滴静注し、効果のある限り治療を継続します。

免疫の過剰反応による副作用に注意

免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ、ペムブロリズマブ)は免疫を抑制するブレーキを弱めるため、免疫の行き過ぎによる副作用として、自分の体を攻撃する自己免疫様反応が起こることがあります。

この反応は、甲状腺、副腎、肝臓、大腸、神経系、筋肉系など、全身のどこにでも起こる可能性があり、出現する症状や時期、強さも個人差が大きいのが特徴です。

治療開始後しばらくしてから、あるいは薬をやめてから出てくることもあります。

また、使用直後(とくに初回や2回目投与)に、投与時急性反応として、発熱、悪寒、かゆみ、発疹、血圧の上昇・低下、呼吸困難などが起こることもあります。

有効かつ安全に投与できる要件を満たす施設・医師のもとで治療を受ける

免疫チェックポイント阻害薬は、これまでがんの治療に用いられてきた抗がん剤や分子標的薬とはがんに対抗する仕組みが異なるだけでなく、開発されたばかりの薬です。

市販後も、薬を使用した患者さん全例について、効果や副作用、用法や用量を調べる使用成績調査(市販後調査)を行うことになっており、薬が効かなくなるメカニズムについても研究中です。

臨床試験では綿密な管理体制のもとに使われていましたが、標準治療として多くの患者さんに使用されるようになった現在は、臨床試験では観察されなかった副作用も含めて注意する必要があります。

そのため、投与を受けても安全である施設(施設要件)、処方をされても安心できる医師(医師要件)を厳格に定めて、国内の薬剤供給が行われています。

ところが、施設要件、医師要件を満たさない施設・医師が、海外から個人的に輸入した免疫チェックポイント阻害薬を添付文書とは異なる用法・用量で適応症以外に投与する事例が散見され、副作用に適切に対処できないなど大きな問題が起こっています。

それだけに、患者さん自身も、家族も、必ず「緊急時に十分対応できる医療機関において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもと」で治療を受けるとともに、使用前に詳しい説明を聞いて効果や副作用について理解しておくことが大切です。

また、副作用をできるだけ早く発見し、適切に対処するために、投与前の問診や血液検査に加え、胸部X線検査、甲状腺機能や肝機能、腎機能の検査などが定期的に行われています。

しかし、治療開始後、体調が急激に悪化したと感じたら、診察日を待たずに担当医や薬剤師、看護師にすぐに相談しましょう。

参考資料

もっと知ってほしい肺がんのこと 2017年版,pp.18-19